「日本人は独創的でない」に根拠なし

筆者には、ちょっと意地の悪い趣味がある。時々、ブックオフなどの古本屋に行って、「10年後の日本はこうなる」というような、未来を予測した内容の古本を、クルマのトランクいっぱいに購入してくるのである(1冊105円の古本なら無造作に50冊くらい買ってしまう)。そして、片っ端から読みまくり、未来予測はまったく当たらないことを確認し、一人悦に入っているのである。

ところが、稀に、「おおっ!」と驚くような古本に出会うことがある。例えば4年前、ジョエル・パーカー著『パラダイムの魔力 ― 成功を約束する創造的未来の発見法』(日経BP出版センター、1995年)に巡り合った時は、あまりの面白さと含蓄の深さに小躍りした。筆者は、2004年に、クリステンセン著『イノベーションのジレンマ』(翔泳社)を読んで、社会科学者への道を志したが、『パラダイムの魔力』には、それ以上の衝撃を受けた。ユーモアたっぷりの記述も大変魅力的で、この本は、今も筆者の座右の書となっている。

さて昨年は、後藤尚久著『アイデアはいかに生まれるか』(講談社、1992年)が最も印象に残った。本書で後藤は、「いかにして独創的なアイデアを生み出すか」を論じている。これには、大いに共感し学ぶべき点が多かった。しかし、筆者の注目した点は、これとは別にあった。

後藤によれば、イギリスはナポレオン戦争に勝った1815年から世界最大の債権国(つまりもっとも金持ちの国)になり、この時代が100年続いた。次に、アメリカの時代が70年続き、そして、日本の時代が21世紀初頭までの40年続くだろうと予測している(『大国の興亡』などを引用している)。そして、世界最大の債権国の期間が100年 → 70年 → 40年と、徐々に短期化していることを指摘し懸念している。

後藤がこの本を出版したのは1992年。バブルが崩壊した直後とは言え、経済大国となった日本の繁栄が21世紀初頭で終わることを、何のためらいもなく言い切っていることに驚かされる。

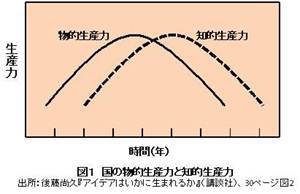

次に後藤は、国の知的生産力のピークが、物的生産力のピークより遅れてやってくることを指摘している(図1)。後世に残るような知財は、経済的余裕があってはじめて生まれるというのである。

例えば、1815年に世界最大の債権国となったイギリスは、ナポレオンに「小売商人の国」と軽蔑されたという。欧州大陸に蓄積された紡績技術などの知財を利用して安価な綿織物を生産し、これを輸出して富を稼いでいたからだという。ところが、19世紀後半になると、ダーウィンの進化論やマクスウェルの電磁気学など独創的知財が生まれている。

第一次大戦中に世界最大の債権国になったアメリカは、「欧州で生まれた自動車で金儲けをしている」、「ノーベル賞とは無縁の国」と非難されていたという。筆者にとって、アメリカはトランジスタや集積回路を発明した独創的な国であって、このような時期があったとは知らなかった。つまり、アメリカも同じパタンに当てはまる。

そしてわが日本である。筆者が高校生から大学生だったころ、つまり経済大国となった1980年代に、「日本人は独創的でない」、「アメリカで生まれた発明にタダ乗りして金儲けばかりしている」と言う非難を散々聞かされてきた。

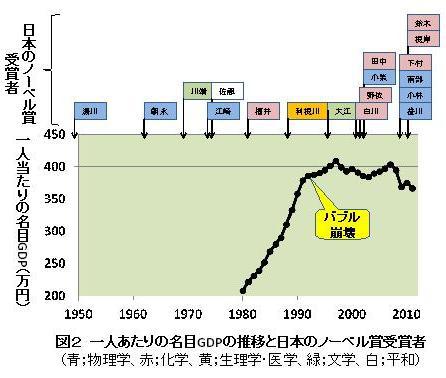

問題は、経済大国となった後に、日本の知的生産力が向上しているのかどうかということだ。そこで、一人当たり名目GDP(国内総生産)を経済力の指標とし、その推移と日本のノーベル賞受賞者の関係をグラフにしてみた(図2)。

まず、単調増加してきた一人当たり名目GDPは、バブル崩壊後、飽和している。つまり、バブル崩壊近辺が、物的生産力のピークだったと言える。

次に、日本のノーベル賞受賞者は、21世紀に入ったころから急増しているように見える。やはり、日本も同じパタンに当てはまるようだ(やれやれ)。したがって、「日本人は独創的でない」などと言うことは無い(たぶん)。

しかし、後藤が指摘した通り、日本に経済的余裕のある期間は、イギリスやアメリカよりも短い。まもなく国の借金は1000兆円を超え、世界GDP第2位の座は既に中国に奪われた。例のパタンに日本も当てはまっているとはいえ、独創性を発揮できる期間は短い。

後藤も言っているが、「日本人は独創的でない」という根拠なきノイズに惑わされずに、後世に残る独創的知財を生み出すことが、歴史上の日本の役割である。