人間の最適体温と水の性質の意外な関係

朝日新聞WEBRONZA 2013年2月21日

今流行中のインフルエンザに罹り、40度近い高熱が出て1週間ほど寝込んでしまった。その後快方に向かったが、体温は一転して35.5℃まで低下した。高熱が出ると悪寒がし、身体の節々が痛み、大変苦しい。実は私の平熱は36度弱と低めだが、35℃台の低体温も何か良くないのではないかと思い始めた。

人間の体の約60%は水である。そこで、たまたまブックオフで手に入れた上平恒著『水とはなにか』(講談社ブルーバックス)を病床で読んで、人間の体温と水の関係について大変面白い現象を知った。

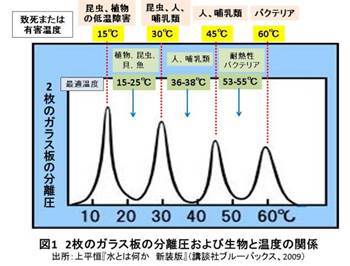

まず話は、人間の体温とは一見関係がなさそうな、2枚のガラス板の分離圧に言及している。水の中で合わせた2枚のガラス板を引き離すには分離圧が必要となる。その分離圧は水の温度によって大きく変わるのだが、驚くべきことに、15℃、30℃、45℃、60℃に大きなピークがある(図1)。

人間の体の約60%は水である。そこで、たまたまブックオフで手に入れた上平恒著『水とはなにか』(講談社ブルーバックス)を病床で読んで、人間の体温と水の関係について大変面白い現象を知った。

まず話は、人間の体温とは一見関係がなさそうな、2枚のガラス板の分離圧に言及している。水の中で合わせた2枚のガラス板を引き離すには分離圧が必要となる。その分離圧は水の温度によって大きく変わるのだが、驚くべきことに、15℃、30℃、45℃、60℃に大きなピークがある(図1)。

ペーシェルとアドルファンガ の実験によるこの結果は、水の構造変化によるものと考えられているが、何故このように著しい変化を示すかについては未だ明快な説明がなされていない。それにしても、きっちり15℃刻みでピークが現れることは、摩訶不思議としか言いようがない。

そして更に驚くことに、上記の分離圧の温度ピーク、15℃、30℃、45℃、60℃が生物にとって危険な温度であるという。

生物は細胞からできている。また様々な器官がある。そのため、生物のからだには無数のすきまがあり、これが体液で満たされている。二枚のガラス板の分離圧が温度によって著しい変化をするわけだが、生物のすきま水もこれと同じような変わり方をすると推測できる。その結果、分離圧の四つの温度ピークが、生物の生死にかかわる決定的影響を与えるというのである。

例えば、人間の最適体温は36〜37℃であるが、45℃以上になると死ぬ。一方、低温側では、30℃まで体温が下がると無感覚になり、27℃で凍死することが知られている。つまり、人間にとっては、30℃と45℃が危険な境界温度であると言える。

植物、昆虫、貝や魚では、15℃付近で生理学的転換点があるらしい。例えば、果物ではバナナ、オレンジ、リンゴなど、野菜ではトマト、キュウリ、ピーマンなどの組織が、15℃以上では無事だが、10℃になると明らかに損害を受ける。アリの歩行速度は16℃で極端に遅くなり、ハマグリの繊毛運動が15℃で急に低下するという。

一方、53〜55℃で生息する耐熱性バクテリアは、60℃で死滅する。牛乳などの食品の低温殺菌温度を約60℃に設定しているのはこの理由による。

ドロストハンセン は四つの温度が生物にとって危険な温度であるため、進化の過程で選択的に二つの転移温度の中間点で生きるようになったと論じている。例えば、人間をはじめとする哺乳類は、30℃と45℃で生理現象や運動に有害な現象が生じる。だからその中間点の36〜38℃付近を最適温度として選択したのではないかという。

インフルエンザに罹ったことがきっかけで、人間の最適体温が36〜37℃になっている原因に、水の分離圧の温度ピークが深く関係していることを認識することになった。

ところで、上平氏の本には、非常に気になる記載があった。人間は30℃で無感覚になり、27℃で凍死するわけだが、その前に35℃になると、方向感覚が無くなり、性格が内向的になり、物忘れをしやすくなるというのである。

これが事実なら、インフルエンザ後の私の35.5℃はその一歩手前であり、ちょっとまずい状態であるといえる。最近、物忘れがひどいのは、歳のせいではなく、実は低体温のせいだったのだろうか?

そして更に驚くことに、上記の分離圧の温度ピーク、15℃、30℃、45℃、60℃が生物にとって危険な温度であるという。

生物は細胞からできている。また様々な器官がある。そのため、生物のからだには無数のすきまがあり、これが体液で満たされている。二枚のガラス板の分離圧が温度によって著しい変化をするわけだが、生物のすきま水もこれと同じような変わり方をすると推測できる。その結果、分離圧の四つの温度ピークが、生物の生死にかかわる決定的影響を与えるというのである。

例えば、人間の最適体温は36〜37℃であるが、45℃以上になると死ぬ。一方、低温側では、30℃まで体温が下がると無感覚になり、27℃で凍死することが知られている。つまり、人間にとっては、30℃と45℃が危険な境界温度であると言える。

植物、昆虫、貝や魚では、15℃付近で生理学的転換点があるらしい。例えば、果物ではバナナ、オレンジ、リンゴなど、野菜ではトマト、キュウリ、ピーマンなどの組織が、15℃以上では無事だが、10℃になると明らかに損害を受ける。アリの歩行速度は16℃で極端に遅くなり、ハマグリの繊毛運動が15℃で急に低下するという。

一方、53〜55℃で生息する耐熱性バクテリアは、60℃で死滅する。牛乳などの食品の低温殺菌温度を約60℃に設定しているのはこの理由による。

ドロストハンセン は四つの温度が生物にとって危険な温度であるため、進化の過程で選択的に二つの転移温度の中間点で生きるようになったと論じている。例えば、人間をはじめとする哺乳類は、30℃と45℃で生理現象や運動に有害な現象が生じる。だからその中間点の36〜38℃付近を最適温度として選択したのではないかという。

インフルエンザに罹ったことがきっかけで、人間の最適体温が36〜37℃になっている原因に、水の分離圧の温度ピークが深く関係していることを認識することになった。

ところで、上平氏の本には、非常に気になる記載があった。人間は30℃で無感覚になり、27℃で凍死するわけだが、その前に35℃になると、方向感覚が無くなり、性格が内向的になり、物忘れをしやすくなるというのである。

これが事実なら、インフルエンザ後の私の35.5℃はその一歩手前であり、ちょっとまずい状態であるといえる。最近、物忘れがひどいのは、歳のせいではなく、実は低体温のせいだったのだろうか?