エレクトロニクス産業の栄枯盛衰を鮮やかに読み解くテクノロジーの新視点

朝日新聞WEBRONZA 2014年11月19日

「テクノロジーとは何だろう?」

半導体技術者を16年続け、その後も10年以上コンサルタントや新聞・雑誌の記事執筆を通して、テクノロジーに関わっているせいか、このような問いを折に触れては思い出して自問自答している。

ウィキペディアには、「科学的知識を個別領域における実際的目的のために工学的に応用する方法論」などと書いてある。何となく分かったつもりにはなるが、腹の底から納得しているとは言い難い。

そのような時、ピーター・ティール著『ZERO to ONE 君はゼロから何を生み出せるか』(NHK出版)を読んで、思わず膝を打つ表現を見つけた!

ピーター・ティールは、電子決済システムPayPallの共同創業者で、現在はスタートアップ直後のベンチャー企業に自己資金を投資する、いわゆるエンジェル投資家として名高い。その投資先には、「すべてのクルマを電気自動車にする」という壮大な目標を掲げている米テスラ・モーターズCEOのイーロン・マスクが2002年に起業した、ロケットの製造開発会社「スペースX」も含まれている(WEBRONZA 2014年10月14日)。

半導体技術者を16年続け、その後も10年以上コンサルタントや新聞・雑誌の記事執筆を通して、テクノロジーに関わっているせいか、このような問いを折に触れては思い出して自問自答している。

ウィキペディアには、「科学的知識を個別領域における実際的目的のために工学的に応用する方法論」などと書いてある。何となく分かったつもりにはなるが、腹の底から納得しているとは言い難い。

そのような時、ピーター・ティール著『ZERO to ONE 君はゼロから何を生み出せるか』(NHK出版)を読んで、思わず膝を打つ表現を見つけた!

ピーター・ティールは、電子決済システムPayPallの共同創業者で、現在はスタートアップ直後のベンチャー企業に自己資金を投資する、いわゆるエンジェル投資家として名高い。その投資先には、「すべてのクルマを電気自動車にする」という壮大な目標を掲げている米テスラ・モーターズCEOのイーロン・マスクが2002年に起業した、ロケットの製造開発会社「スペースX」も含まれている(WEBRONZA 2014年10月14日)。

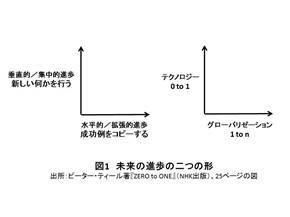

ティールによれば、未来の進歩の形は二つあるという(図1)。

一つは、成功例をコピーする水平的進歩または拡張的進歩であり、1をn(=複数個、ひいては多数という意味)にすることだ。ティールは、マクロレベルの水平的進歩を一言で表すと「グローバリゼーション」になると言う。そして、中国はこれを国家ぐるみで行っていると指摘している。

もう一つは、新しい何かを行う垂直的進歩または集中的進歩で、つまりゼロから1を生み出すことであり、これを一言で表すと「テクノロジー」になると、ティールは言う。

「1 to n」がグローバリゼーションで、「0 to 1」がテクノロジー、何と分かりやすい表現だろう。私は大いに腑に落ちた。

さらにティールは、「ほとんどの人はグローバリゼーションが世界の未来を左右すると思っているけれど、実はテクノロジーの方が遥かに重要だ」と主張する。なぜなら、「資源の限られたこの世界で、新たなテクノロジー(つまり「0 to 1」)なきグローバリゼーションは持続不可能」だからだ。

「0 to 1」および「1 to n」という視点で、日本のエレクトロニクス産業を見てみると、愕然とさせられる。多くの企業が「0 to 1」ではなく、「1 to n」だけを行っていると思われるからだ。

例えば、かつてトランジスタラジオやウォークマンをつくり出したソニーは「0 to 1」的な企業だったが、2000年以降は典型的な「1 to n」企業になってしまったように思う。「0 to 1」を行えば、新市場を切り開き、その市場を(最初はほんの小さいものかもしれないが)独占することができる。ところが、「1 to n」には、多くの企業が参入する。すなわち、競争が激しく、利益をあげにくい。ソニーをはじめとする日本エレクトロニクス企業の不調は、このように分析することができる。

これに対して米国のシリコンバレーでは、「0 to 1」的企業が次から次へと誕生している。PCのオペレーティングシステム(OS)を独占したマイクロソフト、インターネットの検索エンジンを支配したグーグル、スマートフォンやタブレット端末を生み出したアップルなど、枚挙に暇がない。

このように、「0 to 1」および「1 to n」は、企業や産業を観察するときの新たな物差しとなりそうだ。そこで、この物差しで、半導体メモリDRAM産業について見てみよう。

1970年に、米インテルが世界で初めて1キロビットDRAMを販売したことからその歴史は始まった。このとき、インテルは、「0 to 1」を行ったわけである。

もう一つは、新しい何かを行う垂直的進歩または集中的進歩で、つまりゼロから1を生み出すことであり、これを一言で表すと「テクノロジー」になると、ティールは言う。

「1 to n」がグローバリゼーションで、「0 to 1」がテクノロジー、何と分かりやすい表現だろう。私は大いに腑に落ちた。

さらにティールは、「ほとんどの人はグローバリゼーションが世界の未来を左右すると思っているけれど、実はテクノロジーの方が遥かに重要だ」と主張する。なぜなら、「資源の限られたこの世界で、新たなテクノロジー(つまり「0 to 1」)なきグローバリゼーションは持続不可能」だからだ。

「0 to 1」および「1 to n」という視点で、日本のエレクトロニクス産業を見てみると、愕然とさせられる。多くの企業が「0 to 1」ではなく、「1 to n」だけを行っていると思われるからだ。

例えば、かつてトランジスタラジオやウォークマンをつくり出したソニーは「0 to 1」的な企業だったが、2000年以降は典型的な「1 to n」企業になってしまったように思う。「0 to 1」を行えば、新市場を切り開き、その市場を(最初はほんの小さいものかもしれないが)独占することができる。ところが、「1 to n」には、多くの企業が参入する。すなわち、競争が激しく、利益をあげにくい。ソニーをはじめとする日本エレクトロニクス企業の不調は、このように分析することができる。

これに対して米国のシリコンバレーでは、「0 to 1」的企業が次から次へと誕生している。PCのオペレーティングシステム(OS)を独占したマイクロソフト、インターネットの検索エンジンを支配したグーグル、スマートフォンやタブレット端末を生み出したアップルなど、枚挙に暇がない。

このように、「0 to 1」および「1 to n」は、企業や産業を観察するときの新たな物差しとなりそうだ。そこで、この物差しで、半導体メモリDRAM産業について見てみよう。

1970年に、米インテルが世界で初めて1キロビットDRAMを販売したことからその歴史は始まった。このとき、インテルは、「0 to 1」を行ったわけである。

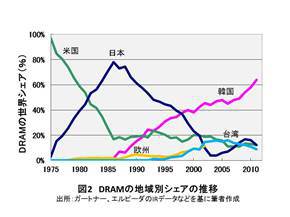

図2に示した地域別のDRAMシェアを見ると、シェアの覇権は、米国→日本→韓国と変遷していることがわかる。

広義には、これらはすべて、「1 to n」の競争が行われていたと解釈することができる。ほぼ3年ごとに1キロビット→4キロビット→16キロビット…→4ギガビット(現在の最先端)と集積度を向上させているとは言っても、DRAMをつくっていることに変わりはないからだ。

しかし、狭義には、次のような解釈もできる。

1980年の中旬に日本は、世界シェア約80%とDRAM市場をほぼ独占した。この頃のDRAMの主要な用途はメインフレーム(汎用大型計算機)だった。メインフレームメーカーは、DRAMメーカーに、25年保証という超高品質を要求した。信じられないことに日本メーカーは、それをつくり出してしまったのである。この超高品質DRAMにより、日本は米国を凌駕した。

つまり、メインフレーム用の超高品質という点で、日本は「0 to 1」を実現し、その結果、世界のDRAM市場を独占したと言える。

ところが、1990年代にサムスン電子などの韓国メーカーが台頭し、日本は2000年ごろにエルピーダ1社を残して撤退した。そのエルピーダも2012年に経営破綻した。

韓国メーカーの躍進については、「1 to n」と考える人が多いかもしれない。実際に、韓国は貪欲に、あらゆる手段を使って、日本からテクノロジーを吸収しようとしたことは否めないからだ。

しかし、もっと大きな問題がある。1990年代に入ると、コンピュータ業界がメインフレームからPCへパラダイムシフトしたことである。それにも関わらず、日本は相変わらず25年保証の超高品質DRAMをつくり続けてしまった。

一方、韓国は、(25年保証などの超高品質は必要ない)PC用のDRAMを安価に大量生産した。したがって、PC用の低コストDRAMという点において、韓国は「0 to 1」を実現したと言えるのではないか。これにより、日本は撤退に追い込まれた。

このように、「0 to 1」および「1 to n」という視点で企業や産業を観察すると、新たな景色が見えてくる。そして、日本のエレクトロニクス産業が注力すべきなのは、間違いなく「0 to 1」だということも分かる。

広義には、これらはすべて、「1 to n」の競争が行われていたと解釈することができる。ほぼ3年ごとに1キロビット→4キロビット→16キロビット…→4ギガビット(現在の最先端)と集積度を向上させているとは言っても、DRAMをつくっていることに変わりはないからだ。

しかし、狭義には、次のような解釈もできる。

1980年の中旬に日本は、世界シェア約80%とDRAM市場をほぼ独占した。この頃のDRAMの主要な用途はメインフレーム(汎用大型計算機)だった。メインフレームメーカーは、DRAMメーカーに、25年保証という超高品質を要求した。信じられないことに日本メーカーは、それをつくり出してしまったのである。この超高品質DRAMにより、日本は米国を凌駕した。

つまり、メインフレーム用の超高品質という点で、日本は「0 to 1」を実現し、その結果、世界のDRAM市場を独占したと言える。

ところが、1990年代にサムスン電子などの韓国メーカーが台頭し、日本は2000年ごろにエルピーダ1社を残して撤退した。そのエルピーダも2012年に経営破綻した。

韓国メーカーの躍進については、「1 to n」と考える人が多いかもしれない。実際に、韓国は貪欲に、あらゆる手段を使って、日本からテクノロジーを吸収しようとしたことは否めないからだ。

しかし、もっと大きな問題がある。1990年代に入ると、コンピュータ業界がメインフレームからPCへパラダイムシフトしたことである。それにも関わらず、日本は相変わらず25年保証の超高品質DRAMをつくり続けてしまった。

一方、韓国は、(25年保証などの超高品質は必要ない)PC用のDRAMを安価に大量生産した。したがって、PC用の低コストDRAMという点において、韓国は「0 to 1」を実現したと言えるのではないか。これにより、日本は撤退に追い込まれた。

このように、「0 to 1」および「1 to n」という視点で企業や産業を観察すると、新たな景色が見えてくる。そして、日本のエレクトロニクス産業が注力すべきなのは、間違いなく「0 to 1」だということも分かる。