朝日新聞は大丈夫なのか?

朝日新聞記者有志による文春新書を読む

朝日新聞WEBRONZA 2015年2月18日

『朝日新聞 日本型組織の崩壊』

本書は、1月20日に文春新書から出版された。執筆者は「朝日新聞記者有志」で、「現役の朝日新聞社員複数名を中心とする取材グループ」と書かれているが、基本的に匿名である。一人だけ例外として、同社OBの辰濃哲郎氏が本文中に名前を明かしている。

私はこの本を読んで、少なからず衝撃を受けた。そして、「朝日新聞は大丈夫なのか?」という懸念を抱いた。しかしそれは、本書で「朝日新聞記者有志」が指摘している内容の懸念とは、随分と性質が異なる。

本稿では、まず、「朝日新聞記者有志」の主張を簡単に紹介した後、私が懸念する内容について論じたい。

スキャンダルの背後にあるものとは

「朝日新聞記者有志」は、「慰安婦問題の誤報」、「吉田調書の誤報」、そして「池上コラム掲載拒否問題」と数々のスキャンダルを起こした原因が、「朝日新聞社の病巣はイデオロギーではなく、官僚的な企業構造にこそ隠されている」ということを主張している。

確かに、人事評価を過剰に気にするあまり増殖しているヒラメ社員とか、高学歴・高収入・高プライドの鼻持ちならないエリート主義とか、カースト制度のごときヒエラルキーが存在する官僚的組織とか、社内の権力闘争によって生じるモラルハザードの問題とか、朝日新聞の恥部をこれでもか、これでもかとえぐり出しており、これが事実ならば組織は機能障害を起こしていると言える。

特に、権力闘争によって、敵対する派閥を引きずり下ろすために、「週刊文春」などの週刊誌に情報漏洩する幹部などが後を絶たないということには、正直言って呆れてしまった。さらに、スキャンダル防止を目的として、コンプライアンス強化のために設置された内部監査室の者が、情報漏洩を行っているというに至っては、組織が腐っているとしか言いようがない。

ただし、このようなことを詳述している本書は、立派な(?)暴露本であり、匿名の現役記者(一人を除く)の「朝日新聞記者有志」は、情報漏洩の片棒を担いでいるとも言える。匿名であるが故に、私には、「正義の味方」とか「潔さ」などを感じることができない。

私の懸念と関心事

さて、私が最も懸念していることは、本書の最終章「第5章 企業研究 朝日新聞は生き残れるか?」にある。その中でも、本章の最終節で「朝日新聞記者有志」が専門家に依頼して経営分析を行った下りに、最も大きな興味を持った。

といっても、経営分析の文章ではなく、巻末に載っている朝日新聞の経営指標データが私の最大の関心事である。その理由は、これまで、新聞社の経営指標データを詳細に見たことがなかったからである。

私は普段、半導体や電機産業の分析を行っているが、企業の競争力を見るときに、次の三つの指標を重視している。それは、第一に売上高(またはそのシェア)、第二に利益(または利益率)、第三に従業員数である。これらの指標で、朝日新聞の経営状況を見てみよう。

朝日新聞の経営状況

朝日新聞には、「新聞出版事業」、「賃貸事業」、「その他事業」がある。そのうち、「賃貸事業」は中之島フェステイバルタワーの開業などにより増収増益を続けているが、ここはやはり本業である「新聞出版事業」にフォーカスしたい。新聞事業の継続なくして、朝日新聞の未来はあり得ないと思うからだ。

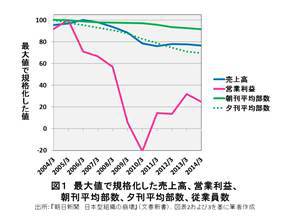

2004年3月期から2014年3月期まで11年間で、新聞出版事業の売上高のピークは2006年3月期にある(約5716億円)。同様に、営業利益、朝刊発行部数、夕刊発行部数ピーク(または最大値)は、それぞれ、2005年3月期(約268億円)、2004年3月期(823.5万分)、2004年3月期(391.4万分)となっている。

これらピーク(または最大値)時の値を100として、11年間のそれぞれの推移をグラフ化してみた(図1)。

2014年3月期に、売上高はピーク時の76.7%に低下した。朝刊発行部数の減少率は意外と小さく、最大値の91.4%に留まっている。しかし、夕刊発行部数は最大値の66.4%と大きく減少した。 しかしこのグラフの中で最も驚くべきことは、営業利益が極端に低下していることである。本書では、2010年3月期の赤字はリーマン・ショックの影響が大きいと論じている。しかし、営業利益は2005年3月期以降、急激に減少し、リーマン・ショックの影響がまだないはずの2008年3月期に既にピーク時の56.9%になっている。したがって、営業利益の減少には他の原因がある。

2011年3月期以降は、本書の分析にあるように、人件費、販売・発送費、生産費などでコストカットを行った結果、黒字に浮上した。しかし、その営業利益はピーク時の14~30%程度であり、営業利益率ではたったの2%程度しかない。

将来を考えると、日本の人口は減少しており、新聞離れが進んでいることから、紙の新聞発行部数増大には期待できない。したがって、新聞事業の売上高も減少するだろう。そのような中で、朝日新聞は利益を上げ続けることができるのだろうか? このままの状態が続けば、そう遠くない将来に赤字に陥り、企業経営が困難になるのではないか?

2011年3月期以降は、本書の分析にあるように、人件費、販売・発送費、生産費などでコストカットを行った結果、黒字に浮上した。しかし、その営業利益はピーク時の14~30%程度であり、営業利益率ではたったの2%程度しかない。

将来を考えると、日本の人口は減少しており、新聞離れが進んでいることから、紙の新聞発行部数増大には期待できない。したがって、新聞事業の売上高も減少するだろう。そのような中で、朝日新聞は利益を上げ続けることができるのだろうか? このままの状態が続けば、そう遠くない将来に赤字に陥り、企業経営が困難になるのではないか?

他社との比較から分かること

次に、本書に掲載されていた比較表を基に、2013年時点での全国5大紙の状況を比較をしてみよう(表1)。

この表を見て、まず思ったことは、各社の経常利益率は軒並み低く、新聞事業は儲からない産業であるということである。朝日新聞への懸念は、各社に共通することであると言える。

比較表を詳しく見てみると、朝日新聞は、売上高では1位(ただし各社とも新聞事業以外の売上も含まれると思われる)、経常利益および経常利益率では日経について2位(読売は非公開)、純資産は1位(読売は非公開)、自己資本比率は日経に次いで2位(読売は非公開)、従業員数は1位、発行部数は読売に次いで2位となっている。

5大紙の比較では(読売が一部非公開なのは気になるが)、朝日新聞はかなり良い位置にいるように見える。しかし、次のような分析をすると、違った景色が見えてくる。

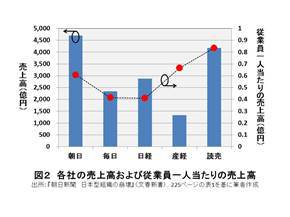

朝日新聞が1位である売上高について、各社の従業員一人当たりの売上高を算出してみた(図2)。

比較表を詳しく見てみると、朝日新聞は、売上高では1位(ただし各社とも新聞事業以外の売上も含まれると思われる)、経常利益および経常利益率では日経について2位(読売は非公開)、純資産は1位(読売は非公開)、自己資本比率は日経に次いで2位(読売は非公開)、従業員数は1位、発行部数は読売に次いで2位となっている。

5大紙の比較では(読売が一部非公開なのは気になるが)、朝日新聞はかなり良い位置にいるように見える。しかし、次のような分析をすると、違った景色が見えてくる。

朝日新聞が1位である売上高について、各社の従業員一人当たりの売上高を算出してみた(図2)。

すると、その高い順から、読売、産経、朝日、毎日、日経となる。つまり、読売や産経は、朝日よりも少ない人数で効率よく売上を上げていると言える。

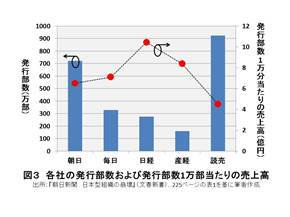

また、朝日新聞は読売に次いで発行部数が多いが、発行部数1万部当たりの売上高を算出してみた(図3)。

また、朝日新聞は読売に次いで発行部数が多いが、発行部数1万部当たりの売上高を算出してみた(図3)。

すると、その高い順から、日経、産経、毎日、朝日、読売となった。つまり、日経、産経、毎日は、朝日や読売よりも、少ない部数で効率よく売り上げを上げている(ただし各社とも売上高に新聞事業以外の売り上げが含まれている可能性があり、この比較は厳密ではないかもしれない)。

以上の分析から分かることは、例え従業員数が少なくとも、また発行部数が多くなくても、効率的に売上高を向上させる方法があるかもしれないということである。

「朝日新聞記者有志」は、3大スキャンダルを起こすに至った「官僚的な企業構造の改革」を第1に訴えたいのかもしれないが、それよりも、市場が縮小し儲からなくなった新聞事業でどうやって存続していくのかという問題の方が深刻である。そのための改革は、待ったなしである。

以上の分析から分かることは、例え従業員数が少なくとも、また発行部数が多くなくても、効率的に売上高を向上させる方法があるかもしれないということである。

「朝日新聞記者有志」は、3大スキャンダルを起こすに至った「官僚的な企業構造の改革」を第1に訴えたいのかもしれないが、それよりも、市場が縮小し儲からなくなった新聞事業でどうやって存続していくのかという問題の方が深刻である。そのための改革は、待ったなしである。